第五天(上):中央公墓,Gasometer,圣马克思墓,城市公园,垃圾焚化厂,百水公寓,爱尔兰咖啡。

写这篇Blog的时候,Metaphox已经开学了,他这一天的课程表很怪,早晨只有8点钟到9点半的一节课,下午却要从2点上到7点。上完第一节课,他来到学校图书馆,找了两本厚重的年鉴,恭恭敬敬地放在桌子上,深吸了一口气,然后右手扶住书的一角,左手轻拂书的表面,满意地哼了一声,然后——

他把头放在上面,睡着了。

并且很不自然地开始做梦。其中有一个片断,是他在维也纳的墓地之旅……(请自行播放恐怖背景音乐)

在很久很久以前的2007年3月11日,或者1828年11月19日,或者1827年3月26日,或者1897年4月3日,又或者1899年7月3日——你知道,在梦中,时间的概念是不精确和不连续的。在这样一个地方,出现了这样一个人——

他是OldIMP!他在做什么?他为什么穿着一身教士般的黑色蜘蛛服,兜帽在阳光下的影子将他的面目遮住,如果不是那双圣母般悲悯,犹大般猥琐的眼神,和嬉皮般不羁,雅皮般温文的Pose,Metaphox差点认不出他来。而,这是什么地方?Metaphox惊诧着四顾,赫然发现这里到处都是墓碑。 “Priscilla小姐,Fox先生,欢迎来到维也纳中央公墓。这里埋葬了很多人,很多人,很多很多人。”OldIMP迎了上来,口中念念有词,“请抓紧我的手,我将跳进下一幅照片。”

哦,亲爱的OldIMP,为什么那个箭头不是指向你呢?而右边照片的那个墓碑,莫非就属于传说中设计了维也纳自然历史博物馆、艺术历史博物馆和Burgtheater(暂作城堡剧院)的Karl Freiherr von Hasenauer?那么我们的音乐家在哪儿?都有谁?Metaphox喃喃问道。他没有听到回答,只听见一个女声正在用法语讲电话……

当Metaphox从睡梦中醒来,窗外正在下南德春天的第二场冰雹,他右边的非洲mm正在图书馆里旁若无人的接手机。他小心地确认了脑袋下的年鉴没有粘到口水,又把它们恭恭敬敬地放回了书架。然后他坐在那儿,静静回想3月11日那一天的经过。随着时间流逝,在维也纳的种种见闻渐渐成了一堆模糊的彼此难以串联的印象,他很后悔尝试着如此次详尽却仍旧挂一漏万地记叙它们,但是骑虎难下,不得不硬着头皮趁还没有把一切细节都完全忘却时尽量写下去。

在OldIMP之前的Blog中,或者更确切些,在一封情书中,他曾经写下这样一句话:“在中央公墓和圣马克思墓地掩埋着这世界上三分之二的音乐”。当然音乐不会死,被埋葬的只是音乐家而已。OldIMP写下其中两人的名字,所谓“不朽的燃烧着的贝多芬,和上帝的另一个儿子莫扎特”。此时,Metaphox尚不能完全理解这一点,因为他对两人的音乐,基本上没有什么了解。虽然他可以记得自己在很久以前,似乎还是上小学的时候,用一只老旧的卡带录音机一遍遍听贝多芬的《田园》,大概也在这之间混混噩噩地听过几次《月光》,但是在成年之后,他唯一听过的与贝多芬有关的唱片,大概就是完全另类的Beethoven Or Bust;至于莫扎特,更是很惨地一无所知。在大学里,他曾经在电台主持古典音乐和爵士乐的节目,尽管他雄心勃勃地想按巴洛克-古典主义-浪漫主义的次序将西方古典乐一一巡礼,但大三换一个校区使得他的计划止于海顿。这就使得他一谈到巴赫就会热血沸腾,但是别人说起贝多芬与莫扎特,他的唯一反应就是闭上嘴巴听。

不过,在3月11日这个万里无云的大晴天,他还是按计划来到了维也纳中央公墓,参拜维也纳的音乐先灵。这是一个非常大的墓园,墓穴有33万个,在维也纳比例很小的地图上仍旧占了拇指大小的一块地方。他和Priscilla一起抵达的时候,OldIMP已经在那里等候。墓地中心是一座教堂,风格相对于其他城中著名的老教堂来说非常的现代。他们试着在它四周寻找公墓通常都会树立的名人列表牌之类,却很意外地没有找到。所幸有一群倭国老头老太太们跟团去参观贝多芬的墓地,又加上上面第二张照片里的那个牌子,才让三人不至于一通乱找。以下贴出三人专程来访的两个音乐家,贝多芬与勃拉姆斯。禽兽同学,我达成了你的愿望。

OldIMP在贝多芬灵前做缅怀兼忏悔状,Metaphox按下快门时UV滤镜片逆光折射在照片上产生了一些光斑,OldIMP说这是灵光,坚决不肯再拍一张正常一些的。

以及莫扎特的衣冠冢。

此外根据wiki,这里还埋葬了许多其他人,Metaphox只认得其中同为音乐家的舒伯特、勋伯格、格鲁克,和物理学家,热力学的奠基人波尔兹曼。Metaphox试图在墓碑丛林中寻找波尔兹曼,他在统计热力学上对“熵”的定义被沿用至今,而在信息学上的熵也与之渊源颇深,但是未果。于是他们在墓地里瞎转了两圈,看到了估计是二战时解放维也纳的苏联士兵墓地。

Metaphox笑称见了宣扬要拯救人的天主教绝对不拜,见到了宣扬要解放人的共产主义倒是可以拜一拜。于是他单膝跪地,对着苏联大兵的墓碑们低头示意。有多少战争是以为了xx全人类的借口而发生的呢,而在战争中死去的人们,他们的死又对他们为之而死的东西起到了什么作用呢。Metaphox站起来想。离这些刻了五角星的墓碑群不远,是一个立了十字架的墓碑群。当然,这座墓园里,天主教、犹太教和新教徒是占绝对多数的,但是这一群立了十字架的墓碑,从碑铭来看,乃是一群牧师。作为佐证,这群墓碑中间有一个看起来像是布道坛的讲台:

Metaphox总觉得人们喜欢宗教的原因之一是,人们喜欢被煽动和指使,并且煽动和指使他人。为了一些模糊而未加辩证的理由,比如神曾经把儿子放到地球上受苦,和一些不能确信是否存在的目的,比如死后往生极乐,而对某种教义满心虔诚,倒也不是什么大不了的事情。至少对于某些人来说,信仰某种宗教是其生活架构的一部分,从小在教堂里听些辨善恶,明事理的教诲,长大了在教堂里结婚,死了葬在教堂周围的墓地,倒的确是让生活变得幸福的方法,至少它可以让人不必自己思考就可以拿来一些既定的世界观来用。但是如果为了宗教而去做一些试图改变他人的生活,小到传教,大到圣战,在Metaphox看来就是不折不扣的蠢事。虽然蠢事也有正面影响,但终究是弊大于利的蠢事。想着这些,Metaphox在布道坛上摆了一个耶稣基督在里约热内卢的Pose,事后看照片,发现手臂太靠上了。

从中央公墓出来,按计划应该去圣马克思墓拜访真正的莫扎特之墓,不过研究了一番地图后,他们决定先去Gasometer。这个词不太好翻,虽然字面上是煤气厂的意思,但实际上它是一个住宅区。Metaphox出发前在Google Earth上无意中看到这个建筑的注释:1896到1899年间,维也纳煤气厂在这里建立了四个巨大的,每个容积9万立方米的储气罐,到了1984年,维也纳已经完全停用煤气改为天然气,四个储气罐也就此关闭。1987年,四个罐子被用作第十五部007电影The Living Daylights的布景,此后经过一番讨论,维也纳市政府决定将它们改建为住宅区。四个建筑设计师分别为四个罐子设计了不同的改建方案,它们也以独特的外观和居住感受吸引了很多人,OldIMP说甚至其中的一座还是一个学生公寓。三人便乘地铁来到此处,地铁甚至为这里设置了专门的一站,地铁出口就在A座的外面。从外面看,四个罐子的体积感很强,外墙有点像缩小版的竞技场,而走进去,空间挺大,又有点像钢筋混凝土放大版的圆形福建客家土楼。

照片只拍了一张,所以从wiki上弄了两张来作为参考。

(from Wikipedia)

三人在A座里逛了一圈,吃过麦当劳,便去了圣马克思墓地。路上经过TCom的奥地利总部:

天气很晴朗的缘故,墓园的主干道两侧长椅上有几个人在晒太阳。在墓园里晒太阳,嗯。

这里便是莫扎特之墓了。旅游手册上说这里只是一个不能确定是否为真实地点的象征性的墓碑,wiki上则称这种说法为民间传说,史实是那块墓地为事先购得,可容纳十具遗体的共有灵位。不过,如果这个共有墓地中还有其他人,那么他一定很难过,因为在地表上的这个孤零零却种满鲜花的漂亮墓碑,只有莫扎特一个人的名字。

二人插好了一个花瓶,三人又各自放了一颗小石子在墓碑的基座上面。

出来的路上,看到一树灿烂的樱花。

接下来便是城市公园之旅,这里有几乎成了维也纳象征之一的施特劳斯金像。

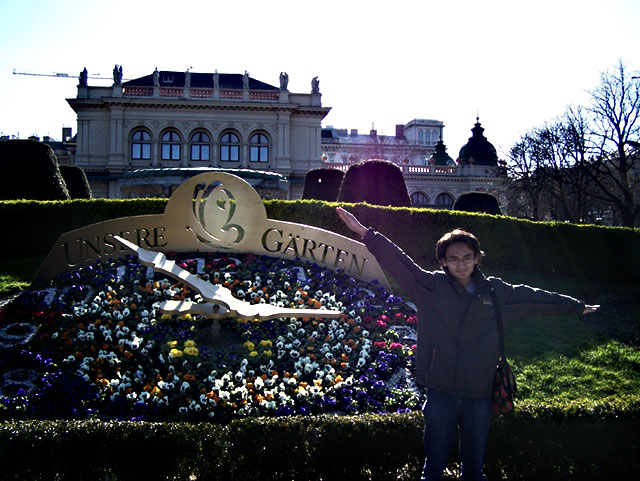

Metaphox仿OldIMP初到维也纳的pose,在花钟前留了影。

公园的一个小亭围绕着扶手按朝向各个城市的方向刻着距离。巴黎和罗马,另外两个Metaphox和Priscilla留下回忆的地方。

布鲁克纳的铜像似乎被人开了瓢。

城市公园湖畔。

拍摄以上照片过程中琴声不断,这就是那个一直在拉手风琴的老人。

城市公园小桥上。下面是多瑙河的小小小支流。

唔,转眼间到了午饭时间,Metaphox要离开图书馆去吃饭了,然后就是传说中2点到7点的课……那么,第五天只能先写到这里了。

To be continued.