再见,巴登-巴登

二月初,我还住在巴登巴登。天气尚冷,雪还没有消停。周末来了一个看房子的老婆婆,是健谈的退休记者,出于某种原因,跟我讲话的时候,一直在拨弄她的头发,然后一边打量着我的房间,一边跟我讲起她年轻时在北非和巴格达一带游历的故事,以及她在吕根岛(德国北部沿海岛屿)上的小别墅,还有那里的古玩收藏——虽然现在我完全想不起来这些话题是怎样开始的。我甚至觉得她并未对我住的这间小房子表现出太多的兴趣,或许在发现房间的取暖设备就只有一台老旧的燃气暖炉之后,这个看起来精明挑剔的老妇人就已经拿定主意不租。不管怎样,在送她出门之后,我靠着房门深吸一口气,「即将离开巴登巴登」这件事,似乎终于从一个抽象的概念而逐渐成为实体。

接下来的两个周末,房东在本地报纸上登了广告,于是又陆陆续续有人来看房,不过都由房东出面接待,我只需要在约定的时间离开家就好。其中之一是个来巴登巴登上班的单身女性,房东一番斟酌之后,选定她作为这间小房子的下一任房客。这当然也是我后来听房东讲的,这位姑娘的姓名、长相与职业,我都无从得知。可是我在收拾房间的时候总会禁不住想像她是怎样的一个人。接下来不确定长度的一段时间里,她也会在这两个小房间里面生活,进食、休息、洗澡、排泄,打扫卫生,跟别人上床,在寒冷的冬天依偎着瓦斯炉取暖,被窗外走过的路人脚步和谈话所打扰,听着对面教堂每天从早上六点到晚上十点每隔十五分钟一次、逢年过节或者婚礼时还会轰然乱响的钟声,直到听成习惯不再觉得吵为止。那她也会在圣诞夜一个人缩在沙发上裹着毯子打游戏吗?她也会靠在厨房窗台上面,一边望着门口的那棵大树一边抽烟吗?她也会半夜里被暖炉交替膨胀和冷却发出的喀嗒声惊醒,一时在黑暗中无法弄明白自己身在何处吗?她也会成为一个couch surfer,在这两个小房间里面跟来自加拿大、荷兰或者以色列的陌生人喝酒聊天吗?

这些联想只在脑海中片刻闪现,随即烟消云散。我还有更切实的事情要忙碌:通勤上班。新公司位于卡尔斯鲁尔东南城郊,从巴登巴登开车过去,门到门大概要四十五分钟。搬家之前的两个月,我每天早上七点起床,八点出门,九点差一刻到办公室,晚上差不多七点半才回到家里;而以前九点一刻起床、走路十分钟去上班,懒洋洋地看新闻到十一点的工作方式一去不返——至少我希望它就此一去不返——取而代之的是清晨的静谧与黑暗,培根煎蛋早餐的香味,穿越仿佛还在朦胧沉睡中的温泉古镇时蹑手蹑脚的孤独,以及从51号入口并入A5高速公路上面无尽车流时的「通勤」感。往返九十公里,油表大约恰好下降一格,最初的两周还会觉得这路途十分漫长,并且会仔细看路牌生怕错过出口,到后来就开车好像坐马桶一样,植物神经在底层处理例行事物,大脑则可以神游天外,考虑一些形而上的事情。每天花费九十分钟在路上,其实没有想像中的那么难以忍受,在习惯之后,它渐渐演变成一种状态切换仪式——走出公司,拉开车门的时候,我也许还在想着一些工作上的事情;而抵达巴登巴登,开进车库,再次打开车门的时候,我已经彻底回到自己的「业余」生活里来。

51号出口,照片作者ChaolieH

三月一号拿到新居的钥匙,顺便在帮室友搬家的时候滑倒,把左膝擦破一大块皮肉。三月二号开着租来的奔驰Sprinter,一瘸一拐地跟另外两个室友去买了一些家具,其中包括一张床——我终于是有床睡的人了——然后从三月三日开始,我每天晚上装满两只OBI的搬家纸箱,在昏暗的路灯下搬进车尾,次日开车去上班,下班之后先开到新居把纸箱清空,再开回巴登巴登的家里装另外两箱。这样蚂蚁搬家式地过了一周,九号再开着Sprinter和两个朋友一起把旧居里拆成零件的家具搬走。从前任房客那里过继来的硕大黑色衣橱和沙发也拆碎搬上车,运到森林里的笨重垃圾处理厂扔掉——原来这垃圾场还要按吨收取处理费用,每吨九十五欧元。是的本来可以向市政厅申请让人免费来收这样的大件垃圾,但是要提前四周打招呼——而我,自然地,因循坐误,等到想要申请时,已经来不及。

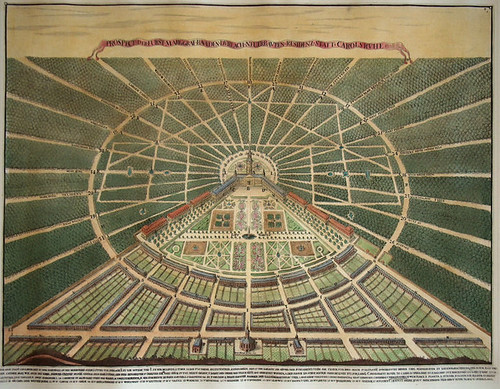

把东西搬到新家,Sprinter归还原处,换回自己的车,再次开到巴登巴登,开始打扫房间。从卧室的最角落开始清理,一点点把地板和房顶弄干净,直至倒退着走出房门,擦干净自己的最后一个脚印。垃圾一共装满四个黄袋,门口的垃圾桶只能装下三袋,最后一袋不得不塞进车尾,然后丢到A5高速沿途休息站的垃圾箱里。就这样,从三月九号晚上开始,我迁居到卡尔斯鲁尔(Karlsruhe),巴登巴登北边五十公里车程的地方。三百年前,这里已经是「邻国」了——Karlsruhe,得名于卡尔三世・威廉(Karl III Wilheim),神圣罗马帝国的一个小藩候,统治巴登-杜拉赫(Durlach)一带,与统治巴登巴登的路德维希・威廉(Ludwig Wilheim)在十六世纪初本是一家人,后来分了家,卡尔的巴登-杜拉赫这边信奉新教,路德维希的巴登-巴登那边则信奉天主教。一七一五年,卡尔三世因为不能忍受自己在杜拉赫(Durlach)狭窄的中世纪城堡(并且扩建工程遭到当地居民反对)而着手在附近的一片森林里兴建起一座城市,并且把它规划成这幅样子:

一七七一年,巴登地区重新统一,并且升格为神圣罗马帝国的选侯国;一八〇六年拿破仑席卷欧洲大陆之时,逼迫当时德意志地区一堆松散的公国成立莱茵邦联(Rheinbund),作为法国的军事同盟,巴登公国是其中一分子;一八一二年拿破仑入侵俄国失败(请自行在脑中播放《1812》),莱茵邦联瓦解;三年后成立由奥地利领头的德意志邦联(Deutscher Bund),巴登也加入了;五十年后普鲁士崛起,并且在一八六六年战胜奥地利,成立北德意志联邦,并且在一八七一年普法战争胜利之后完成统一大业,巴登公国从此正式成为现代德国的一部分。不论是一九一八年一战结束、巴登推翻王室并加入魏玛共和之前的统治者,还是其后的巴登共和国,或者纳粹德国的巴登-阿尔萨斯行政区里面,卡鲁都是巴登地区的首府。直到一九四五年二战结束,美国人占据符腾堡北边一大块以及巴登北边一小块,成立「符腾堡-巴登区」,以斯图加特为首府;法国人则占了大半个巴登和施瓦本的南部,分成「巴登」与「符腾堡-霍亨佐伦」两块,各以弗莱堡和图宾根为首府。一九五一年十二月,三个行政区域内的居民公投,决定合并成立今天的巴登符腾堡州,首府斯图加特,卡鲁也就成了一个普通的二线城市,只有那个八荒六合唯我独尊的城市布局延续下来,让人们在看Google Maps的时候想起历史:

新家在卡鲁的东北角,从这里开车到公司十五分钟,自行车大概二十分钟,有轨电车要换乘一次,大约半个小时。目前看来对我而言这是个「适当」的通勤距离,而且一路上会经过几家超市、加油站,甚至还有五金建材市场。搬家之后一个礼拜我去卡鲁东城区的市政厅登记,又过了两周去换好车牌,就此变成卡鲁人。

可我时常还会想起巴登巴登,我在那里度过几乎整整四年,大部分时间独自一人。我了解它的大部分街道,会主动给拿着地图看起来很迷惑的旅游者指路,知道怎么去藏在巷子深处的特色餐馆,对于进入黑森林的徒步路线、或者总是有测速雷达出没的国道路段了如指掌;常去的超市和邮局里面每个人都知道我,毕竟在这里常住的亚裔没有几个;我在这里看过三次樱花,三次老爷车展,做第一份工作,转变成一个Mac用户,在这里拿到驾照——而且是两次——和绿卡,在这里买下第一辆车。在生命的此时此刻,它是我在这个世界上最熟悉的地方——但是我并不怀念它,至少现在不会;不过我想也许以后我会回到这里,再住上一阵子。我的一个以色列朋友说,巴登巴登就像是俄国人的大象坟场,会有很多人选择来这里养老送终。我想我可以理解这件事情,虽然我并不喜欢屠格涅夫。

从家门口半山腰上的阳台俯瞰,左边是埋葬着巴登巴登大公的Stiftskirche,我住在教堂对面

刚买车时没有车位,只好把它停在后山的免费停车场,坏处是太远,好处是可以看到漂亮的夕阳